今回のテーマは起算日です。

法律を使う場面では、期間計算をしなければならないということがよくあります。契約においても、契約書に記載された期間の計算が必要になることがあります。

たとえば、1年以内に請求をしなければならない、旨、法律や契約書に記載されている場合などです。

こうした場合、その期間をいつから計算するのか、上記の例で言えば1年という期間はどの日からカウントするのか、というのが起算日の問題です。

期間の定めがある場合、期間に余裕をもたせて対応するのがセオリーですが、そうも言っていられない場合があるのも確か。

起算日について、正確に理解をしておきましょう。

起算日とは?その定義と意味について

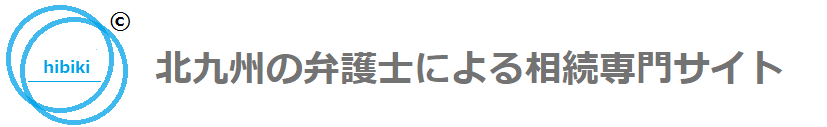

起算日の同義語は、期間計算の「初日」です。

これに対して、期間計算の最後の日を「満了日」といいます。

たとえば、次の図のように、2019年7月1日を初日として7日間の期間を計算する場合、上の図の通り、同年7月1日が起算日となり、同年7月7日が満了日となります。

<起算日と満了日>

起算日と期間計算(「~日から」と「~日から起算して」の用語法)

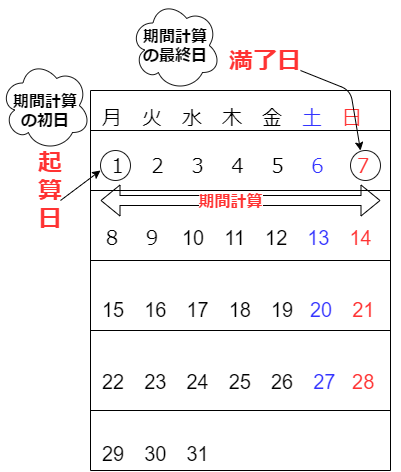

他方で「~から起算して」などという場合、期間計算に「初日」を含みます。

期間計算について、よくある疑問の一つが、「~の日から」1年間と規定されている場合に、その初日を含むのか否か、という点です。

また、法律には、「~日から起算して」などと規定されている場合もあります。

この場合の初日はどこになるのか、結論を先出しすれば上記又は次の図の通りです。

以下、具体例を交えつつ、その根拠をもう少し細かく見ていきます。

<起算日の定め方と「初日」に関する説明図>

ここで関連記事を紹介!

起算日と強く関わりを有する初日不算入の原則についてもっとシンプルな思考法を提示します。

初日不算入の原則については覚えていても、具体的な期間計算の方法がいつも分からなくなってしまう、という方に向けて書きました。

初日不算入の原則:(「~日から…」の場合)

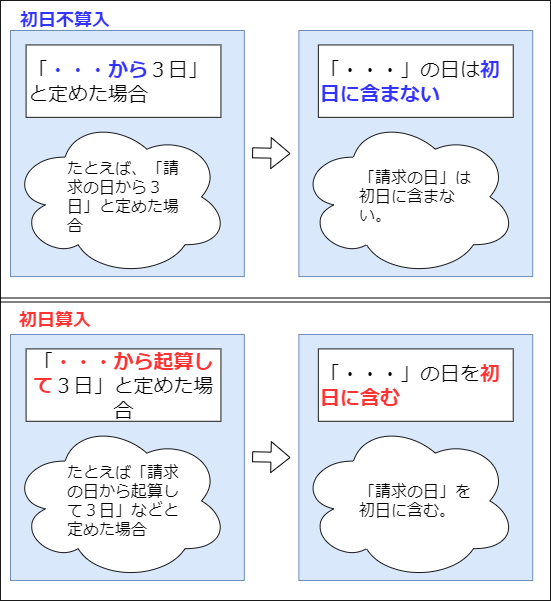

たとえば「7月1日から7日」という場合、原則として7月2日からカウントします。同8日が満了日です。

民法140条

まず、民法は、初日不算入を原則とすることを明文をもって定めています。民法140条です。

日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない

法律で○○の日から1年間などと記載されている場合、上記民法の適用により、原則として「○○の日」は期間計算の初日に含みません。

具体例

たとえば、「書類が到達した日から7日間」という場合において、2019年7月1日に書類が届いたとしましょう。

この場合、上記民法140条本文の原則によれば、7月1日は期間計算の初日に含まず、期間計算は、7月2日を起算日として計算されます。

したがって、上記の場合、同年7月8日が期間の満了日です。

ごく自然に考えると、「書類が到達した日から7日」という場合、単純に7月1日も初日に含むと考えるのが日本語における用語法として妥当するように思えますが、そういうものだと思って、初日不算入の原則が働くと覚えておきましょう。

ここで関連記事を紹介!

ビジネスや仕事においては「~から〇日以内に」という表現が多々使われます。

この表現方法の意味するところは、本記事で述べた「起算日」の理解により整理することが可能です。

ただ、実生活においては、多義的に使用される表現です。実際上は注意が必要となります。

初日を算入する場合(「~日から起算して」の場合)

たとえば「7月1日から起算して7日」という場合、7月7日が満了日となります。

「起算して」という用語

民法140条が定める初日を計算しないルールではなく、初日を参入する取り扱いとしたい場合、「起算して」などの用語が用いられるのが通例です。

その場合、期間計算に初日を含みます。

法律における具体例

たとえば、戸籍法43条は戸籍に関する届け出期間について、次のように定めて、起算日を明らかにしています。

届出期間は、届出事件発生の日からこれを起算する。

法が、起算するという用語を用いて日にちを指定する趣旨は、上記民法140条規定の原則に関わらず、その日を初日に含めるという点にあります。

したがって、法律において、敢えて「~の日から起算して」とか「~の日から起算する」と定めている場合、その日は期間計算の初日に含むことになります。

契約における具体例

上記の考え方は契約にも妥当し得ます。

たとえば、契約の日から起算して7日以内に書類を発しなければならない等と定められている場合において、2019年7月1日に契約をしたとしましょう。

この場合、書類の発送は、同年7月7日の満了日までに行わなければなりません。

初日を参入しますので、1日を含めて7日間、つまり7月7日が満了日となります。

「~の日から起算して」などの他、「○○の日以後7日間」などと規定されている場合も同様です。

初日不算入の場合と参入の場合の整理

上記の例で、①「7月1日から」というときの初日不算入事例の起算日及び期間計算と、②「7月1日から起算する」という初日参入事例の起算日、期間計算を図示すると上の図のようになります。

起算日がずれることによって当然、満了日も変わることになります。

ここで関連記事を紹介!

期間計算に置いて「起算日」と同じく重要な概念になるのが満了日です。

期間はいつ終わるのかという問題。民法はこの満了日についても、いくつかのルールを定めています。

次の記事をご参照ください。

経理に出てくる起算日

上記の考え方は経理にて生じる支払期限の計算などについても妥当します。

たとえば、3月発行の請求書に「翌月末起算30日払い」などと記載されている場合を考えてみましょう。この場合、翌月である4月の末日30日を起算日として、そこから30日以内の支払いが求められていることになります。

上記の文言に法律的な解釈を施せば、4月30日を初日に参入して起算することが求められていると考えるのが自然ですので、そうだとすると、この場合には5月29日が弁済期限ということになります。

※ただし商慣習などが存する場合がありますので、正確な弁済期限を判断する必要があるなら、相手に確認するのが無難です。

判例が起算日を示していることもある

判例に注意

起算日に関する原則は、上記の通りですが、注意しなければならないのは、条文を読んでも出てこない判例の解釈です。

判例が特に起算日につき解釈を示している場面においては、実務上、その判例に沿って起算日がカウントされます。

起算日を判断した判例

たとえば、最高裁昭和33年6月6日第二小法廷判決・民集12巻9号1373頁は、利息払いの約束がある消費貸借契約(金銭の貸し借り)について、契約の日を含めて約定利息を算定する旨、判断しています(後述の補足参照)。

また、不法行為責任における遅延損害金についても、最高裁の判決があります。

最高裁昭和37年9月4日判決は、不法行為に基づく損害賠償請求権は、不法行為の時に遅滞に陥るとされ、その結果、同責任の遅延損害金の起算日は不法行為が有った日の初日を含むとされています。

このように、最高裁判例等において、起算日に関して判断が示されていることがありますので、厳密に起算日がどこか判断するには、判例の有無等も調査する必要がでてきます。

注意が必要です。

なお、上記最高裁の昭和33年判決による解釈は、改正民法により明文化されました。同589条2項です。ここでは、利息の支払いに関し、金銭などを受け取った日「以後」という表現が用いられています。

<改正民法第589条>

1 貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。

2 前項の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。前項の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。