今回のテーマは「背信的悪意者」についてです。

民法177条における第三者論に関する極めて重要なテーマとなります。

本記事では、背信的悪意者論の位置づけ、背信的悪意の認定の方法、背信的悪意者と転得者に関する論点等について解説します。

背信的悪意者とは

民法177条によれば、不動産の物権変動は、登記なくして第三者に対抗できません。

そして、同条に言う第三者とは、「当事者及びその包括承継人以外の者で、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者」を指します。

つまり、民法177条は、実体的に見れば、かかる第三者に対しては登記なくして物権変動を主張することができませんよ、と定めていることになります。

もっとも、判例上、物権変動につき悪意であって、かつ背信性を有する者(これを背信的悪意者といいます)は、この第三者には該当しないとされています。

当該判例法理に照らせば、物権変動を主張する相手方が背信的悪意者の場合、当該相手方は民法177条が規定する第三者ではないため、「登記なくして対抗できない」というルールが妥当しないことになります。

反対に言えば、所有権取得者などは背信的悪意者に対しては、登記なくして、自分が権利を取得したなどと物権変動を主張できる、ということです。

177条につき解説した記事です。177条の構造的な理解が不十分、という場合には、まずはこちらからどうぞ。

背信的悪意者論の位置づけ

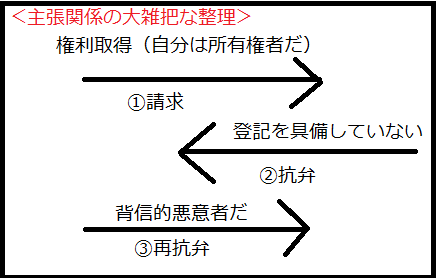

背信的悪意者論につき、訴訟法上の位置づけを見ておきましょう。

請求と抗弁

たとえば、Cさんから不動産を購入したAさんが、同じく不動産を購入したBさんに対して、裁判で自己の権利取得を主張したとします。

実体的にみれば、Aさんは、登記を具備しておかなければ、権利取得を対抗できませんが、訴訟的に見れば、これは抗弁に回ります。

つまり、Aさんが権利取得を主張したとしても、Bさんが、Aさんが登記を備えていないことが抗弁となり、Aさんの権利主張が排斥される、という形になります。

背信的悪意者論は再抗弁になる。

登記を備えていない、というBさんの抗弁に対して、背信的悪意者論はAさんが主張すべき再抗弁に位置付けられます。

Aさんの請求に対して、Bさんが、「Aは登記を備えていない」と抗弁するのに対して、さらにAさんから、「いやいやBさんは背信的悪意者だから、登記なくして対抗できるでしょ?」と再抗弁を展開していくことになります。

判例理論

ここで、背信的悪意者論につき、最高裁の表現を確認します。背信的悪意者論につき、先例的な位置づけとなる判例が、昭和43年8月2日判決です。

最高裁昭和43年8月2日判決

「実体上物権変動があつた事実を知る者において右物権変動についての登記の欠缺を主張することが信義に反するものと認められる事情がある場合には、かかる背信的悪意者は、登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有しないものであつて、民法一七七条にいう第三者に当らないものと解すべき」

同判決は上記のように、物権変動があった事実を知る者につき、登記の欠缺を主張することが信義に反すると認められる事情がある場合には、背信的悪意者として民法177条の第三者には該当しない、と判断しました。

そして、同判決は、登記を具備していない被上告人(物権変動の主張者 上記立場におけるA)を勝たせています。悪意プラス背信性(信義則違反)の認定の参考になりますので判決が認定している事情を挙げておきます。

・「上告人は、村図等について調査して、本件山林が被上告人の永年占有管理していることの明らかな本件係争地域内にあって、被上告人がすでにこれを買い受けているものであることを知っ」っていた。

・その上で、「被上告人が登記を経ていないのを奇貨として、被上告人に対し高値でこれを売りつけて利益を得る目的をもつて、本件山林を買い受けるに至ったものである」

・また、上告人は、右買受後被上告人に対し本件山林を買い取るよう求めたが拒絶され、交渉が不調に終わると、第一審脱退原告にこれを転売し、さらに同原告が本件訴を提起したことを知るや、本件山林を買い戻しその所有権を主張して本件訴訟に参加するに至った。

背信的悪意者として認められる者

上記最高裁判決の後も、最高裁はしばしば背信的悪意者論を用いています。この法理は、判例理論としてもはや確立したともいえます。

そこで、次の議論は、どのような者が背信的悪意者と認められるのか、という点に移っています。

そして、要件事実に照らしてみれば、背信性は評価根拠事実の積み上げによって立証するものです。

そのため、ある者が背信的悪意者に該当するかは、主体の性質・取引の時期、当該不動産の従前の利用方法・目的・手段などの諸要素を総合的に吟味して判断していくことになります。

ただ、一応のメルクマールをあげるなら、次のような類型の者は、背信的悪意者に当たるとの評価を受けやすいと考えられます。

・第三者の権利取得(ないし登記の取得)に欺罔性が認められる場合

・第三者の権利取得につき、社会的地位・責任に照らして非難可能性がある場合

・第三者の権利取得が、当該不動産を高値で売りつける目的・手段の下でなされた場合

・第三者の権利取得が害意による場合

背信性ではなく、「悪意」に関する部分につき、時効取得との関係で最高裁が興味深い判決を出しています。こちらも併せてどうぞ。

背信的悪意者と転得者

さて、背信的悪意者の議論はさらに続きます。

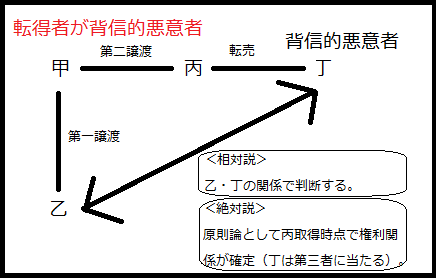

背信的悪意者論については、背信的悪意者から目的不動産を取得した転得者が現れた場合や、転得者から物権を取得した者が背信的悪意者だった場合をどう考えるべきでしょうか。

いずれも有名論点ですので、それぞれ確認しておきましょう。

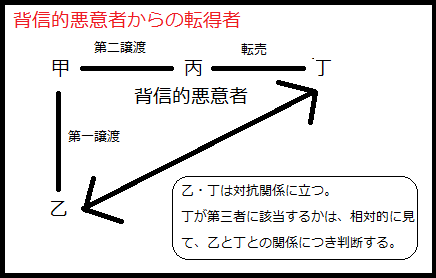

背信的悪意者から目的物を取得した転得者がいる場合

ここまで述べてきた通り、CさんがAさんとBさんに不動産を二重譲渡したところ、Bさんが背信的悪意者だった場合、Aさんは登記なくして自己の権利を主張できます。

では、さらに、Bさんから目的不動産を譲り受けたDさんがいた場合、AさんはDさんに登記なくして、自己の権利を主張できるでしょうか。

この点については最高裁判決があります、平成8年10月29日判決です。

所有者甲から乙が不動産を買い受け、その登記が未了の間に、丙が当該不動産を甲から二重に買い受け、更に丙から転得者丁が買い受けて登記を完了した場合に、たとい丙が背信的悪意者に当たるとしても、丁は、乙に対する関係で丁自身が背信的悪意者と評価されるのでない限り、当該不動産の所有権取得をもって乙に対抗することができるものと解するのが相当である。

この判決によれば、背信的悪意者から物権を譲り受けて登記を備えた転得者(上記判例の表現では丁)は、転得者自身が第一譲受人との関係において、背信的悪意者に該当しない限り、物権の取得を主張することが可能です。

この判決によれば、背信的悪意者から物権を譲り受けて登記を備えた転得者(上記判例の表現では丁)は、転得者自身が第一譲受人との関係において、背信的悪意者に該当しない限り、物権の取得を主張することが可能です。

また、この判決の法理に従えば、転得者は、権利取得を主張する相対当事者(第一譲受人 上記判例の表現では乙)に対して、登記の欠缺を抗弁とすることが可能と解されます

では、なぜ判決は上記のような判断に至ったのでしょうか。その理由は次の二つです。

・背信的悪意者論は、背信的悪意者側の権利取得(売買等)を無効とする法理ではないこと(転得者が無権利者から買った、ということにはならないこと)

・背信性は、第一譲受人との関係で相対的に判断されるべきことがらであること

参考までに判決の理由付け部分を見ておきましょう。

①丙が背信的悪意者であるがゆえに登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者に当たらないとされる場合であっても、乙は、丙が登記を経由した権利を乙に対抗することができないことの反面として、登記なくして所有権取得を丙に対抗することができるというにとどまり、甲丙間の売買自体の無効を来すものではなく、したがって、丁は無権利者から当該不動産を買い受けたことにはならない

②背信的悪意者が正当な利益を有する第三者に当たらないとして民法一七七条の「第三者」から排除される所以は、第一譲受人の売買等に遅れて不動産を取得し登記を経由した者が登記を経ていない第一譲受人に対してその登記の欠缺を主張することがその取得の経緯等に照らし信義則に反して許されないということにあるのであって、登記を経由した者がこの法理によって「第三者」から排除されるかどうかは、その者と第一譲受人との間で相対的に判断されるべき事柄であるからである。

転得者からの譲受人が背信的悪意者である場合

では、反対に、第二譲受人からの転得者が背信的悪意者にあたる場合はどうでしょうか。

この点につき、学説は対立しています。

一つは相対説と呼ばれる考え方で、背信性は、人ごとに判断すべきという考え方です。

一つは相対説と呼ばれる考え方で、背信性は、人ごとに判断すべきという考え方です。

この考え方によると、第二譲受人が善意(または単なる悪意)の場合でも、転得者が背信的悪意者である場合、第一譲受人は、登記なくして物権変動を対抗できる、という結論になります。

もう一つの考え方は絶対説と呼ばれる考え方です。

第二譲受人が善意又は悪意にすぎない場合、その後の転得者は、民法177条の第三者に当たるとする考え方です。

ただ、絶対説の中には、第二譲受人がわら人形のように、あたかも転得者の道具に過ぎないような場合には、背信性は遮断されないと解するものもあります。

絶対説は、第二譲受人が善意又は単なる悪意である場合であって、第二譲受人が登記を具備すると権利関係がその時点で確定する、という理屈が背景にあると思われます。

この理屈は分かりやすくて好きなのですが、上記平成8年10月29日判決の理由部分と絶対説が整合するかは、慎重な検討が必要なように思われます。

同判決における最高裁の調査官解説は、「同判決は、二重譲受人丙が善意で転得者丁が背信的悪意者に当たる場合」には直接言及していないとしつつ、本判決があげる理由部分(第三者に該当するか否かは、第一譲受人との関係で相対的に判断すべきとする部分)は、「二重譲受人丙が善意であっても転得者丁が背信的悪意者であれば丁は第三者から排除されるということを念頭に置いているように思われる」と述べています。

私も、転得者が背信的悪意者の場合、最高裁の理由に乗っかるのなら、相対説に行きつくのではないかと考えているところです。