今回のテーマは民法上の「代理」についてです。民法総則の中でも最も重要なテーマのひとつ。

また、意思表示の瑕疵などと比べると、日常生活やビジネスにおいても、代理行為は多々行われており、実務においても重要な概念となっています。

また、この用語は日常的にもしばしば使用されます。

「代理で出席しておいて」などの用いられ方をしますが、これは「本人に代わって」という意味合いで使用されています。

法律的な意味合いも、基本的にはこれと同様です。以下、実生活・実務的観点も交えながら、基礎知識を解説していきます。

代理とは

代理とは、本人に代わって、第三者が代理権に基づいて、本人のために意思表示をし、または意思表示を受けることを指します。

民法においては、自分が行った行為の効果は自分に効果が帰属するのが原則ですが、代理としてなされた一定の行為は、本人に直接効果帰属します。契約の効果などが帰属する主体が本人になる、ということです。

代理人側が意思表示をする場合を特に、能動代理といい(民法99条1項)ます。

反対に、意思表示を受ける場合を特に受動代理(同2項)といいます。

たとえば、未成年者に代わって親権者が契約などの意思表示をしようとする行為は前者であり、他方、未成年者に対して行われる意思表示を親権者が受ける場合が後者です。

第1項

代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。

第2項

前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。

制度としての機能

この制度には、私的自治の補充と私的自治の拡張という機能があるといわれています。

私的自治の補充的機能

まず、私的自治の補充的機能についてです。

たとえば、未成年者など行為能力を制限される制限行為能力者についてみると、制限行為能力者は、単独で有効な法律行為をなしえないのが原則です。

しかし、これでは、制限行為能力者が行いうる経済的活動は非常に狭いと言わざるを得ません。そこで、本人に代わって法律行為を為しうる仕組みが重要になります。

つまり、代理人が与えられた権限を行使することにより、制限行為能力者を補助することで、制限行為能力者の活動範囲を大きくすることが可能なわけです。

ここでは、代理制度が、制限行為能力者の私的自治を補充する機能を有しています。

私的自治の拡張的機能

また、この制度は私的自治を拡張する機能を有しています。

人間の時間・行動範囲は有限ですから、法律行為をすべて自分で行われければならないとすると、人の活動範囲は極めて限られたものになってしまいます。

また、人には誰しも得手不得手がありますが、すべての法律行為を自分で行わなければならないとすると、不得手な部分についてまで自ら行わなければならない、ということになりその活動は萎縮的なものになりがちです。

他方、代理人に一定の事務処理を委託することで、本人はその活動範囲を大きく広げることが可能です。専門家に委託することで、高度な判断による利益を享受しえます。

ここでは、他人の行為を本人に効果帰属させるこの制度が、本人の私的自治を大きく拡張する機能を有するわけです。

社会人にとっては、この拡張機能は比較的わかりやすいと思います。

例えば、平日常に忙しく仕事を抱えた方は、なかなか、日中、自分のために動くことができません。住民票取りに行くのすら厳しいときありますよね。

こうした場合に、第三者に諸般の事務処理をお願いすることで、日中の活動範囲も拡張することができるのです。

代理に親しまない行為

民法上の代理は、意思表示を媒介にするものですから、意思表示を媒介としない事実行為や不法行為についてはなじみません。

また、意思表示を介在するものであっても、特に本人の意思が重視される身分行為には親しまないとされています。

身分行為としては、たとえば離婚や婚姻がありますが、これらの身分行為ですから代理には親しみません。

法律構成

ここでちょっと講学的な話になります。それは、代理人が行った行為が、どうして本人に効果帰属するのか、という問題。

民法では、私的自治の原則のもと、自分で行った行為の効果は自分に帰属しますが、他人が行った行為の効果は、自分には帰属しないのが原則です。自分のことは自分で決められる、という大原則があるわけです。

それなのに、他人が行った行為につき、なぜ本人にその効果が帰属するのでしょうか。専門的な言い方をすれば、他人効が生じるのはなぜか、という問題です。

もったいぶってもしょうがないので端的に答えを言いますが、答えは、「代理権があるから」です。

上記の問題についてはいろいろ学説ありますが、代理権に基づいて行われた行為につき、本人に効果が帰属することを法律が承認しているから、と理解しておけば十分だと思います。

なお、反対的な見解に、顕名説という考え方があります。これは、「代理人が本人の名前を示したこと」に他人効の根拠があるという見解です。

しかし、法は、本人の名前を示していない場合でも他人効が生じうる場合があることを前提としており(民法761条、商法504条)、顕名説に対しては必ずしもその本質をとらえているとはいえない、との批判が妥当しえます。

夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。

※判例により、日常家事債務の前提として、夫婦間には日常家事に関する代理権が相互に存する、と解釈されています。

代表・使者との違い

民法規定の代理に類似する制度・概念に、①代表と②使者というものがあります。。

① 代表との違い

まず、代表についてです。「代表取締役」とか「代表理事」などといいますよね。

この代表というのは、会社や組合など、「組織」の機関の一つになります。

たとえば、会社の社長は、代表取締役として会社の業務に関する一切の権限を有します(会社法349条4項)。

また、マンション管理組合の理事長は、組合のために組合を代表して契約をするなどの権限を有します。

そして、上記のような代表の行為は、その組織に法律上の効果を及ぼします。その意味で、代表は代理と類似します。

もっとも、代表としての権限の行使は、会社の機関として行われていると観念されます。

つまり、代表者の行為は、その組織がその行為を行ったものと観念されて、会社に効果を及ぼすのです。

誤解を恐れずに言えば、代表として行われた行為は、当該組織自身が行った法律行為と観念されるわけです(組織が、法律行為を行った主体となる)。

この意味で、「代表」という概念は、本人以外の第三者が法律行為を行ったと観念される代理と観念的に区別されます。

② 使者との違い

また、「使者」という概念もあります。

使者は、本人の意思表示をそのまま相手に伝達したり、相手の意思表示をそのまま本人に伝えたりする者をいいます。

代理人は、権限の範囲内において意思決定・判断を行う役割を有しますが、使者は、本人や相手が行った意思決定を伝える役割を有するにすぎません。

誰が意思決定を行うのかという点で、観念上、両者には大きな違いがあります。

効果~本人に効果帰属~

ここで、本記事のテーマである代理について、そのの効果を、再度確認しておきましょう。

繰り返しになりますが、その効果は、本人に代わって行われた法律行為が本人に効果帰属するというものです。

たとえば、代理人が本人に代わって売買契約の買主たる立場で契約した場合、本人に売買契約の効果が帰属します。

本人は、買主として売買代金を売主に支払義務を負いますし、売主に対して、売買契約に基づいて、商品を引き渡せと請求することが可能です。

また、上記は契約に関するものですが、これは単独行為についても成立します。

たとえば、債務整理に関して、弁護士が本人に代わって、時効援用の意思表示をしようとする場合などがその例です。

この場合、時効援用の効果は本人に直接帰属します。本人が時効援用を行ったのと同様の法律効果が発生する、という意味です。

要件・要件事実

さて、ここからは、要件についてみていきます。

民法99条を再掲の上、要件事実を整理すると次の通りです。受動代理(同2項)については、能動代理(同1項)に関する規定が準用されているだけですので、要件事実は省略します。

第1項

代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。

第2項

前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。

要件事実

なお、①は、③に先立ってなされる必要があるため、正確には、③に先立つ代理権の発生原因事実、となります。

① 代理権の発生原因事実

大きく、法定代理と任意代理とで分かれます。以下、順にみていきます。

無なお、何らの権限もない場合には、いわゆる無権代理の問題となります。これについては、上記関連記事をご参照ください。その責任や追認、取消などに関する基本知識から、本人の一部追認の可否など応用的な論点を取り扱っています。

また、いわゆる表見代理については、上記関連ページをご参照ください。

基本概念のほか、権利外観法理を背景に、関連規定につき、帰責性と相手方保護の主観的要件を整理しています。ぜひ一度ご参照いただければ幸いです。

法定代理権

法定代理権というのは、その名の通り、法律で付与された代理権をいいます。

具体例

たとえば、未成年者についてみると、一般的なケースにおいては、親権者らに未成年者に代わって法律行為を行う包括的な権限が与えられています。

親権者らに法律により権限が与えられているわけです。

その他、後見人は、被後見人に代わって法律行為をする権限を有します。これも法律により与えられた権限です。

このように、法律で付与されている権限を法定代理権といいます。

また、その権限を有する者を法定代理人といいます。

権限・立場を証する書類

上記親権者などの法定代理人が本人に代わって一定の行為をする場合、契約などの相手方から、その地位を証明しろ、と求められることがあります。

相手方からみれば、本当にその人物に代理権があるのかないのか証明する書類がないと、契約締結などに至るに際して、不安を覚えるのも当然です。

そこで、法定代理人側は、その地位を証する書類を準備することになります。

その書類としては、たとえば、未成年者の親権者については、親権者であることを証するための戸籍謄本があげられます。

また、被後見人の場合については、後見人であることを証するための後見登記などがあげられます。

任意代理権について

任意代理権というのは、本人がその意思に基づいて第三者に与えた代理権のことを指します。

具体例

たとえば、プロ野球選手がエージェントに契約交渉・締結の権限を与えるなどの場合がその例です。

また、弁護士に契約締結の権限を与える場合も同様です。

その他、会社が従業員などに契約締結のために与えた権限もその一つです。

代理権授与行為と権限の範囲

本人が第三者に上記のような権限を付与する行為を、特に、代理権授与行為といいます。

そして、その権限の範囲は、当該授与に際していかなる権限が与えられたかにより左右されます。

権限の範囲が、本人の意思によって画されるというわけです。

この範囲の確定は、有効に本人に法律項が帰属するのかの判断の際に必要になるとともに、表見代理の規定(民法110条)を適用する前提としても極めて重要な作業となります。

なお、権限の授与に際して、その範囲が定められなかった場合はどうなるでしょうか。

この場合に、代理人は全く権限を有しないか、というと、そういうわけではありません。

民法103条によれば、任意代理人は、その権限が定められていなくても、保存行為や、代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為を本人に代わって行うことが可能です。

権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。

一 保存行為

二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為

権限を証する書類

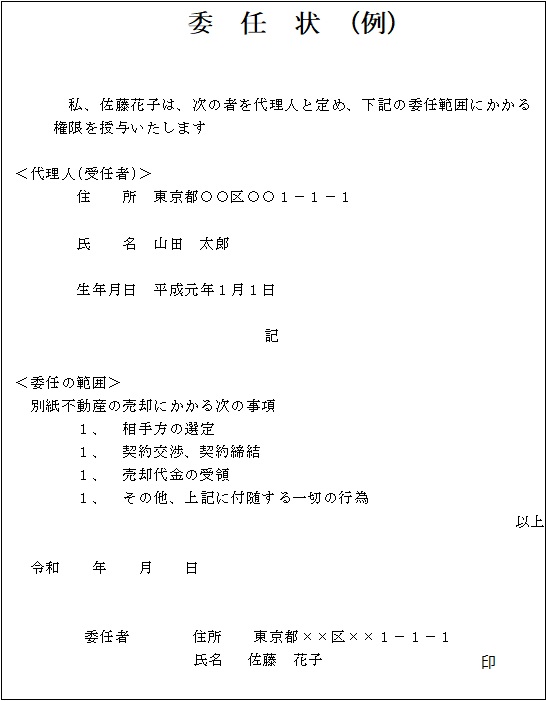

任意代理権を証する書類としては、本人が交付した委任状などがあげられます。

委任状として、ちょっとイメージしやすいようにサンプルを作成してみました。

この委任状においては、委任者が受任者に対して、不動産売却の契約締結などを委任し、そのための代理権を受任者に授与しています。

また、委任の範囲欄に、権限を記載しています。

なお、権限を称する書類としては、上記のような委任状以外にも、本人が、ある人が自分の代理人であることを相手方に通知する代理権授与通知書(選任通知書)などが、例としてあげられます。

「この人は私の代理人ですよ」と本人から相手方に通知してあげるわけです。

代理権の消滅について

抗弁事実ではありますが、代理権の消滅についても言及しておきます。

代理が有効であるためには、その行為が行われた時点において権限が存在することが必要です。そして、いったん与えられた代理権は、永久不滅のものではありません。一定の事由により消滅します。

一つは、権限を授与した本人がお亡くなりになった場合です。

また、代理人がお亡くなりになった場合や、破産手続開始の決定を受けたり、後見開始の審判をうけたりした場合にも消滅します。

さらに、任意代理権は、権限授与の原因となった委任が終了した場合も消滅します。

上記の場合においては、もともと代理権を有していた第三者が以後、本人に代わって意思表示をしても、当該意思表示は本人に効果帰属しません。

代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。

一 本人の死亡

二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。

同第2項

委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。

なお、代理人の解任あるいは辞任の場面は通常、委任関係が終了する場面ですので、111条2項に該当して代理権が消滅するものと解されます。

② 顕名

続いて、代理の要件の二つ目、顕名についてです。

そもそも代理は、本人に代わって、本人のために意思表示を行うものです。ここで重要なのは、その行為は「本人のために」なされるべきものであるということです。

そのため、法律行為を行うに際しては、その行為をだれのために行うのかを相手方に明らかにすることが求められます。

民法99条1項の規定に即していえば、「本人のためにすることを示して」行うことが求められるわけです。

これを「顕名」(けんめい)といいます。

顕名については、関連記事もご参照ください。教科書で深く掘り下げられることが少ない顕名について、条文上の基礎知識、顕名を欠く場合の法律上の効果等を解説しています。

顕名の方法

顕名の方法については、法律上、特別のルールは定められていません。本人のためにすることが明らかにされていれば要件は満たします。

口頭での契約であれば、本人の代理人であることを相手に告げれば足ります。

とはいえ、重要な契約に際しては、代理行為も書面で行うのが一般です。

書面で顕名がなされる場合、通常は、次のような記載がなされます(以下、例として出した氏名は、いずれも架空のものです。)。

法定代理の場合の顕名

例として、未成年者山田太郎の親権者母(単独親権とする)が顕名をする場合、書類の契約者欄などに次のように記載します。

「山田太郎 法定代理人親権者母 山田花子 印」

また、共同親権において、父母双方の顕名を要する場合は、たとえば、次のような記載ぶり(両名併記)となります。

「山田太郎 法定代理人親権者母 山田花子 印」

「同法定代理人親権者父 山田一郎 印」

単に法定代理人とだけ書くのではなく、「親権者」とも記載するのは、その権限の根拠たる地位を示すためです。

任意代理の場合の顕名(表記の方法と署名,捺印)

任意代理の場合も、当然、顕名は必要になります。

たとえば、山田太郎氏の任意代理人として佐藤花子氏が売買契約を締結する場合、次のような記載ぶりとなります。

「山田太郎 代理人佐藤花子 印」

また、ビジネスなどの場面では、会社が代理人になることもあろうかと思います。

この場合には、たとえば次のような記載方法が考えられます。また、顕名とは無関係ですが、場合によっては、代表者のみならず、担当者の記載をすることもあります。

「山田太郎 代理人 佐藤商事株式会社

同社代表者代表取締役 佐藤花子 印」

顕名がない場合

顕名無くなされた法律行為は、原則として、代理人が自分のためにしたものとみなされます。

代理人が行った効果が自分自身に帰属する、というわけです。

顕名なくなされた行為というのは、代理人が自分の名前だけで契約をした場面などが想定されます。

上記の会社が代理人となる例でいえば、契約書に佐藤商事株式会社の名前しかでてきませんから、相手からしてみれば、佐藤商事株式会社が契約の当事者だろう、と考えるのも自然です。

そこで、民法は、このような場合に、代理人(上記例では、佐藤商事株式会社)に原則として効果が帰属する、としています。

ただ、顕名主義の例外として、相手方が、代理人が本人のためにすることを知っていた場合などにおいては、当該行為は有効に本人に効果帰属します。

上記佐藤商事株式会社の例では、相手方が、佐藤商事株式会社が、山田太郎さんのために契約をしたと知っていたのであれば、契約の効果は山田太郎さんに帰属します。

このような場合に本人に効果帰属させても、相手方に不測の害は生じないからです。

代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。

なお、上記は民法に関する規定ですが、顕名については、商法に、重要な例外規定が置かれています。商法第504条です。

同条は、その本文で、「商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。」と規定しています。

商事代理については、顕名がない場合でも、原則として、本人に効果が帰属するとされており、民法とはほぼ反対の結論が導かれることになります。

③ 代理人による意思表示

最後の3つめの有効要件が、代理人による意思表示がなされたことです。

当たり前といえば当たり前ですね。これがないと、法律効果発生のための契機が何もありません。

権限の範囲内の意思表示であること

ここで注意すべきは、代理人による意思表示は、与えられた権限の範囲内でなされたことを要するという点です。

民法99条に即していえば、当該意思表示が、代理人の「権限内において」なされたといえることが必要です。

たとえば、売買に際して、Aという商品の購入についてのみ権限を与えていたのに、代理人が勝手にBという商品のほうが良いと考えて、B商品を購入する行為は無権代理となります。

この記事を作っていて、ちょっと思いついた設定があります。ただ、自信のない問題だったので、本文への記載は避けました。

ちょっと自信のない問題というのは、依頼者が100万円の範囲で、単価1万円の商品を100個仕入れてきてほしいと委任したときに、代理人が合計150個、150万円分の仕入れをしてしまったというケース。

この場合、100万円の範囲内で代理行為として有効に本人帰属、残50万円部分は無権代理などの問題になる、と整理してみましたが、文献見つからずちょっと自信なし。目的物が不可分の売買については最高裁があるのですが・・・。

契約の趣旨に左右されることもあろうかと思いますが、余力のある方は、考えてみてください。。

代理行為の瑕疵と行為能力

要件事実に即して言えば、「代理人による意思表示」に関する説明は上記までですが、この要件に関連する問題として、代理行為に瑕疵があった場合及び行為能力に問題があった場合に関する条文の規定について補足しておきます。

意思表示の瑕疵

上記の通り、本人に代わってなされた法律行為が有効に本人に帰属するためには、「代理人による意思表示」がなされることが必要です。

ここでは、当然、本人以外の第三者たる代理人(以下、Aさんと表記します)による意思表示が観念されます。

では、Aさんが錯誤に陥っていたなど、その意思表示に瑕疵があった場合はどのように処理されるでしょうか。

上記の通り、意思表示の行為主体は代理人であるAさんです。

そのため、民法は、意思表示の瑕疵の判断はAさんを基準に行うこととしています(民法111条第1項、第2項)。

たとえばAさんが、錯誤に陥っていた場合、通常は、錯誤取消が可能となります(民法111条1項、民法95条)。

ただ、任意代理に関しては、本人が事情を知っていた場合等にまで、これを貫くのは公平の見地から相当性をかきます。

そこで、民法は、この場合等においては、本人は、本人が知っていた事情につき、代理人がこれを知らなかった、とは主張することができない、と規定しています(同3項)。

第1項

代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。

第2項

相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けた者がある事情を知っていたこと又は知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。

第3項

特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。

行為能力

また、上記の通り、また、本人に代わって法律行為が行われたものの、そもそも代理人に行為能力が欠けていいた場合をどう処理するか、という点が問題となりえます。

この点につき、改正民法は、代理人が制限行為能力者であっても、原則としてこれを取り消すことはできない旨定めています(民法102条1項)。

行為能力の制度はそもそも、制限行為能力者を保護するためのものですから、本人が制限行為能力者でない場合、制限行為能力者が代理人としてした行為について、取り消しを認めてまで相手方を保護する必要はない、という考え方を採用しているのです。

ただ、改正民法はさらに続けて、例外的に制限行為能力者がほかの制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、取消が可能である旨定めています(同2項)。

これは、制限行為能力者たる本人を保護するためと解されます。

制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。

まとめ

以上、制度概要や機能、効果・要件について、説明してきました。

どういった場合に法律効果が本人に効果が帰属するのか、基本的な知識や概念理解はこれでばっちりだと思います。

一番大事なのは、要件3つ。再度確認しておきましょう。

要件事実

② 代理権の発生原因事実

③ 顕名

④ 代理人による意思表示

この要件が満たされる場合、その行為の効果が本人に帰属するのでしたね。

なお、代理をめぐっては、本記事で解説したほかにも種々の諸問題があります。本ブログの別記事にて説明させていただいておりますので、ぜひご一読いただければ幸いです。