今回のテーマは無権代理人についてです。

民法における代理制度にいて、無権代理に関する知識は、基本知識の一つです。

以下、無権代理の定義や、無権代理が行われた場合に関する民法の手当て、無権代理人の責任について、それぞれ説明します。

なお、資格試験の対策や学問としては、「無権代理人と相続」の問題がクローズアップされることが少なくありません。

ただ、この点についてまで本記事でカバーすると、ボリュームが大きくなってしまいますので、無権代理人と相続に関する論点の解説は別の機会に譲ることとし、今回は、無権代理に関する民法の規定(113条~118条)を中心に解説します。

無権代理とは

無権代理とは、代理権限を欠く者が行った代理行為を指します。

そもそも有効な代理行為がなされたと言えるためには、①代理権、②顕名、③代理権の範囲内の法律行為がなされたという3つの要件を充足することが必要です。

無権代理というのは、この3つの要件のうち、①代理権を欠く行為ということになります。

有権代理ではないこと

なお、代理には、大きく任意代理と法定代理があります。

任意代理というのは、本人の意思に基づいて選任された代理人であり、法定代理というのは法律によって代理人とされた者をいいます。

任意代理であれ、法定代理であれ、いずれかの権限があれば、有権代理となりますので、実体法的に言えば、無権代理といえるためには、そのいずれでもないことが求められます。

なお、当然のことですが、ある行為が任意代理人たる顕名の下で行われたか、法定代理人たる顕名の下で行われたかは、無権代理の成否とは関係がありません。

いずれのケースにおいても、代理行為が行われた場合に代理権が欠けている以上、無権代理が成立します。

無権代理の効力(民法113条1項)

つぎに、無権代理の効力について見ていきます。

まず、無権代理にかかる契約は、原則として無効です。ただし、無権代理行為につき本人の追認があれば、当該行為は有効と扱われ、本人に効果が帰属します。

追認については後で確認するとして、先に、民法113条1項を見ておきましょう。

代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。

たとえば、Aの代理人として、BがCと売買契約を締結したが、Bに代理権がなかったという場合、当該売買契約は原則として無効になります。

ただ、Aが無権代理行為につき、追認をすれば、BC間の売買契約は有効なものと扱われ、その効果は、Aに帰属します。

なお、民法113条1項が、「代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は」、と規定していることには留意してください。同条1項の直接の対象は、「契約」に限定されます。

他人物売買との違い

無権代理を理解するために対比的に論じられるのが、他人物売買です。他人物売買というのは、他人の物を売買の対象とする契約です。

無権代理行為として人の物を売買するのと、単なる他人物売買は、他人の物を、売買の対象としている点で同一です。

しかし、無権代理行為は、あくまで、代理行為として行われますので、売買契約に際して、無権代理人は、代理人であると称して売買を行うこととなります。

これに対して、他人物売買は、代理人としてではなく、自分の契約として、売買契約を行うことになります。

代理人として顕名を行っているものの、代理権がない、というのが無権代理であり、そもそも代理人としてではなく、自分自身の契約として行っているのが他人物売買ということになります。ここが決定的に違うわけです。

なお、他人物売買につき、本人が他人物売買を追認することは可能と解されていますが、他方で、以下述べるような無権代理人の責任や表見代理の規定の適用はありません。

相手方の保護は、他人物売買を行った者に対する債務不履行責任等を通じて行うことになります。

本人の追認権と追認拒絶権

次に、無権代理に関する本人の追認権と追認拒絶権について見ていきます。

追認権の効果(民法116条)

まず、追認権と追認拒絶権それぞれの効果を先に確認します。

民法113条1項の規定からも明らかなとおり、無権代理にかかる契約は、本人の追認により、有効に本人に帰属させ得ます。この本人の権利を追認権といいます。

追認権が行使されると、契約は初めから有効なものと扱われます(民法116条本文)。

たとえば、Aの不動産を無権代理人BがCに売却したという場合、BC間の売買契約が初めから有効なものとして、本人Aに効果帰属します。

ただ、追認権の行使は、第三者の権利を害することはできません(同但書)

上記例において、Aが、無権代理行為後、実は追認の前に第三者Dに不動産を賃貸して引き渡していたとしましょう。

この場合、Aの追認権の行使によってDの権利を害することはできませんから、不動産の買主Cは、Aの追認によりAが売買契約により所有権を失っていた、などと主張してDの賃借権を否定することはできません。

追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

追認拒絶の効果

上記は、本人が追認をした例ですが、追認権は権利であって、義務ではありませんから、本人は、それを強制されません。追認を拒絶することも可能です。

この本人の拒絶権を追認拒絶権といいます。追認拒絶権が行使されると、無権代理行為の「無効」、つまり本人に効果帰属しないことが確定します。

本人と無権代理人間とで、相続が生じた場合、本人の追認拒絶の可否などをめぐり、議論が対立しています。この点に関する諸論点をまとめてみましたので、初めての方は是非一度ご確認ください。また、すでに一旦学習された方も、再発見があると思いますので、復習がてら、ご一読いただけますと幸いです。

追認権・追認拒絶権の行使の相手方(民法113条2項)

本人の追認ないし追認拒絶の意思表示は、原則として、相手方に対してしなければ、その効果を相手方に主張できません。

上記例でいえば、本人Aは、無権代理人Bではなく、相手方Cに追認なり追認拒絶の意思表示をしなければ、Aはその効果をCに主張できないことになります。

ただ、民法は、本人が無権代理人に対して、追認ないし追認拒絶をした場合についても規定しています。民法113条2項です。

民法113条2項によれば、本人は無権代理人に意思表示をしてもかまわないが、この場合、相手方に追認ないし追認拒絶の効果を主張するためには、本人が無権代理人に追認ないし追認拒絶したことを相手方が知ったと言えることが必要ということになります。

相手方が「知った」という事実の証明の負担を本人が負うとなれば、追認ないし追認拒絶は、やはり相手方に直接行うのが無難ですね。

追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。

一部追認・一部拒絶

ここで、入門的な教科書ではあまり触れられていない一部追認、一部拒絶についても説明しておきます。

一部追認の可否

まず、追認は、その契約の全部に対して行うことを要するのが原則です。たとえば、土地の一部の売買のうち、その一部のみを追認することは原則として認められません。

ただ、一部追認がどんな場合でも全く認められ得ないかというと、そういう訳でもありません。

契約内容が可分であり、かつ、相手方において、契約の一部であっても、その契約を有効とすることを欲したであろう場合、本人は、その一部についてのみ、追認をすることも可能と解されます(反対説もあろうかと思いますが…)。

この場合、本人及び相手方双方が契約の一部を有効とすることを望んでいるため、一部追認の効果を否定すべき必要性がないからです。

一部追認拒絶について

では、追認拒絶についてはどうでしょうか。

これは、一部追認の可否と表裏一体の論点です。一部追認を可能と解するのであれば、一部拒絶も可能と解されます。

つまり、契約内容が可分であり、追認拒絶の対象外となる残部だけでも、相手方が契約を有効とすることを望む場合には、追認の一部拒絶を認めても構わないと解されます(反対説があるかもしれない点も上記と同様)。

相手方の催告権と取消権

無権代理にかかる契約がなされた場合、上記に述べた通り、本人は、追認権と追認拒絶権という二つの権利を選択的に行使し得ます。

しかし、本人が追認するのかしないのか、いつまでもはっきりしない状況が継続するのは、相手方の地位を不安定にしますし、はっきり言えば、相手方の負担感が大きいです。

たとえば、Aの無権代理人BがCから不動産を購入した場合を考えてみましょう。

Cとしては、Aが追認するならいいけど、追認しないなら、早く他の買い手を見つけたい、でも追認拒絶もないから結局、不動産を処分できない、そういった状況が生まれます。

これではCの地位は不安定ですし、負担感も大きいですよね。

そこで民法は、相手方に催告権と取消権という権利を付与しました。いずれも、本人に対する相手方の権利です。

催告権について(民法114条)

まず、催告権というのは、相手方が本人に対して、追認するのかしないのか、相当の期間内にはっきり回答しろ、と申し入れをすることができる権利です(民法114条)。

本人から回答がなかった場合、追認を拒絶したものと扱われます。

これにより、相手方は、本人が追認するかしないか分からないという状況から脱することができます。

前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。

追認にかかる取消権について(民法115条)

また、相手方には、催告権の他、取消権も付与されています。

無権代理契約にかかる取消の要件と効果

この取消権は、無権代理契約の効力を相手方のイニシアティブで、無権代理にかかる契約の効力を確定的に否定することができるという権利です。

取消によって、無権代理契約の無効が確定するため、相手方は、本人の追認によって、契約が有効になるかも、という状態から脱することができます。

代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。

なお、取消権の行使は、同時に、相手方が、後述の無権代理人の責任を問わない、という意味をも含みます。

取消権行使の要件

上記民法115条本文の規定から明らかなとおり、この相手方の取消権の行使は、本人が追認をしない間になされなければなりません。

追認がなされた後は、当該追認により本人への効果帰属が確定するため、相手方は取消権を行使できなくなるのです。

また、民法115条但書によれば、相手方において、代理行為をした者が、その契約の当時、代理権を有していないことを知っていたときは、相手方は取消権を行使できないとされています。

契約当時に、無権代理であることを知っていた相手方を保護してまで、本人の追認のイニシアティブを奪うのは公平性を欠くからです。なお、相手方の悪意については、本人側に立証責任が課されます。

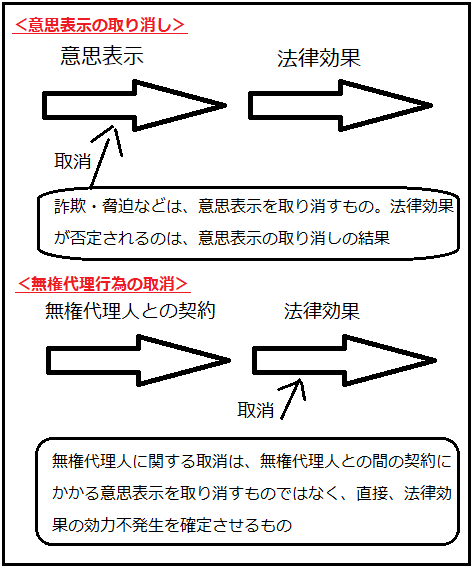

無権代理契約にかかる取消権の概念整理

なお、理屈プロパーの話かもしれませんが、無権代理にいう相手方の取消権は、民法の意思表示にかかる取消とは、概念を異にします。

意思表示にかかる取消は、あくまで法律行為にかかる意思表示を取り消すものであって、一応有効に成立した法律行為の効果を否定するものです。

他方で、無権代理行為にかかる取消は、無権代理契約の無効を確定させるものであって、意思表示自体の効力を否定するものではありません。

いずれも取消権という名の形成権ですが、内容は全く異なるわけです。だから何だと言われるとあれですが、概念整理として、一応述べておきます。

ちなみに、無権代理契約にかかる取消権については、大審院判例において、契約内容が可分な場合、一部取消が可能であるとされています(大判大12・6・7)。

残部について本人の追認権ないし追認拒絶権が残るのであれば、確かに相手方による一部取消を否定するまでの理由はなさそうですよね。

無権代理人の責任(民法117条)

催告権、取消権は、相手方の本人に対する権利です。民法はこれに加えて、相手方の無権代理人に対する権利についても規定しています。

翻って言えば、これは、無権代理人の責任に位置付けられます。

なお、民法117条は、条文の体裁から、立証責任がどちらに課されているのか読み取りやすい規定ですから、立証責任も併せて押さえてしまいましょう。

同第1項について

まず、民法117条第1項を見てみます。

他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。

この規定にあるように、無権代理人は、原則として、相手方に対し、履行又は損害賠償の責任を負います。

ここでは、無権代理人の過失は問われません。無権代理人は、単に無権代理であることのみをもって、民法117条1項の責任を負うことになります。

この意味で、同条項は、無権代理人の無過失責任を定めたものと説明されます。

履行責任について

上記規定に言う履行の責任というのは、契約が有効であった場合に、本人が負うべき契約上の責任を無権代理人が負う、という責任です。

たとえば、本人を売主とする売買契約が無権代理行為でなされた場合、無権代理人は、相手方に対して、その売買の目的物を引き渡す義務を負います。

なお、場面設定上、そもそも無権代理人による履行がそもそも不能な場合、というのも想定されます。

本人自身が行うことに特に意味のある契約(たとえば有名歌手との間のライブ契約等)は、無権代理人が本人と同じことをやっても価値がありませんから、そもそも履行不能です。

無権代理人による履行が不能な場合、相手方としては、無権代理人に対し、損害賠償請求を求めることになります(物の本によっては、損害賠償請求を選択したものと扱われる、と解説するものもあります。)

賠償責任について

また、相手方は、無権代理人に対して、履行責任ではなく、賠償責任を求めることもできます。

ここでいう損害賠償責任は、いわゆる履行利益の賠償です。

民法117条1項に関する立証責任

民法117条1項は、他人の代理人として契約をした者は、①「自己の代理権を証明したとき」、又は②「本人の追認を得たとき」を除き、責任を負うとされています。

この規定の体裁からは、代理人として契約した者は、自分で、自分で①代理権又は②本人の追認を証明しなければならず、その証明ができないときは、上記の無権代理人の責任を負う、ということになります。

無権であることを相手方が証明するのではなく、代理人側が有権であることを証明しなければ、代理人側は、民法117条1項の責任を免れない、というわけです。

同第2項について

次に、民法117条第2項を見ていきます。この規定は、無権代理人が責任を免れ得る場合を主として規定しています。

前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

一 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。二 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。

三 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。

1号 相手方が悪意の場合

上記民法117条第2項第1号によると、相手方が、無権代理につき知っていた場合、無権代理人は、民法117条1項の責任を負いません。

悪意の相手方を保護してまで、無権代理人に重い無過失責任を課すのは、公平性を欠くからです。

なお、この1号に関する事実の証明責任は、無権代理人側にあります。無権代理人側の立証により1号規定の要件、つまり相手方の悪意が充足されて初めて同1項の適用が排除されるのです。

2号 相手方有過失の場合

また、同2号本文によれば、相手方が有過失(無権代理であることを過失により知らなかった)場合も、無権代理人は責任を免れます。

この相手方が有過失であることの立証責任は、無権代理人側にあります。

2号の過失について

なお、小さな論点ですが、上記民法117条2項2号に言う過失を重過失に限るべきか、という論点があります。

判例は、重過失に限られず、軽過失も含むとしています。

改正民法においてもなお、文言は単に「過失」とされたままであること、無権代理人の責任が無過失責任であることとの均衡上、相手方に重過失がある場合に限り、無権代理人が責任を免れる、とするのは妥当性を欠くことから、判例の結論が維持されます。

2号但書について

上記の通り、相手方に過失がある場合、無権代理人は、その責任を免れ得ます(2号本文)。

ただ2号但書をみてください。

同号は、無権代理人が、自ら代理権を有しないことを知っていたときは、この限りでない、と規定しています。

これは、相手方に過失がある場合でも、無権代理人が、自ら代理権を有しないことを知っていたこの場合には、さらに翻って、無権代理人が117条1項の責任を負う旨定めたものです。

例外の例外として、無権代理人の責任が肯定されるわけですね。

なお、2号但書に関する事実の証明責任が相手方にあるのは、条文の構造上明らかです。

相手方において、無権代理人が、代理権がないことを知っていたことを証明することを要します。

3号 無権代理人が制限行為能力者

3号は、無権代理人が、「行為能力の制限を受けていたとき」は、民法117条1項の責任を免れる旨定めた規定です。

制限行為能力者保護の観点から、無権代理人が免責されています。

なお、極めて学問的な話かもしれませんが、行為能力が制限されている場合のみならず、意思能力を欠く状態(酩酊状態など、)でなされた無権代理行為についても、同3号により、無権代理人の保護を図るべき、とする考え方が有力です。

無権代理人の責任の規定は絵に描いた餅?

以上、無権代理の責任について見てきましたが、実は、無権代理人の責任追及は、現実において、意味がないことが少なくありません。

なぜなら、絶対とは言わないものの、多くの場合、無権代理人が無資力(金がない)であるためです。

人が、他人を無権代理してまで契約を締結するとしたら、それは、どんな場面ですか?それは、往々にして、金に困ってやっちまった、という場面です。無権代理人が無資力であることは、容易に想定されます。

そのため、法律上、民法117条に基づいて、無権代理人に責任追及をし得たとしても、現実上においては、相手方の被害が回復できない、という事態が当然生じ得ます。

民法117条規定の責任が絵に描いた餅に終わってしまうわけです。

ただし、こうした場合においても、無権代理の相手方を保護するための法理として、表見法理は機能し得ます。

無権代理人に対する責任追及権の他、表見法理による本人責任を認めることが現実において重要な意味をもつのはそのためです。

上記の点については、表見代理のページで詳細に解説しています。その他、権利外観法理を背景に、各種の表見代理につき、帰責性と相手方保護の主観的要件を整理していますので、ぜひ一度ご参照ください。

単独行為について

以上、無権代理としてなされた契約に関し、本人の追認権、相手方の催告権・取消権、無権代理人の責任などを一通りみてきました。

最後に、無権代理行為として単独行為がなされた場合の効果を確認しておきます。

相手方のない単独行為について

まず、相手方のない単独行為は、絶対に無効です。

この場面では、そもそも民法113条1項にいうような追認の対象となる相手方がなく、絶対的に無効とされます。

たとえば、代理権限無く本人を代理して所有権を放棄する等の無権代理行為が行われたとしても、当該行為は絶対的に無効なものと扱われます。

相手方のある単独行為について(民法118条)

他方、相手方がある単独行為についてはどうでしょうか。

この点に関し、民法は次のように規定し、相手方の有る単独行為につき、一定の場合に、無権代理に関する規定を準用するとしています。

単独行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り、第百十三条から前条までの規定を準用する。代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。

民法113条の場面と利害状況が全く異なる

民法118条の意味はちょっと、前提が分かりにくいかもしれません。

この規定を理解するための最も重要なポイントは、民法113条1項が直接定めている「契約」の場面と、相手方ある「単独行為」の場面では、利害状況が全く異なる、という点です。

まず、無権代理にかかる「契約」が行われた場面(民法113条1項の本来の場面)は、そもそも、相手方もその契約の成立ないし本人への効果帰属を望んでいた、という場面です。

他方で、単独行為は、必ずしも、相手方が望んでいたものではありません。

むしろ、一方的に権利行使などをされる場面を想定すれば、相手方としては、その効果帰属を望まないケースのほうが多いでしょう(契約の取り消し・契約の解除等)。

また、本人側からすれば、無権代理人の単独行為(契約の取り消しや解除等)を追認した方が、自分にとって便宜であり、利益になる、という場合もなくはありません。

民法113条1項の場面では、契約を有効とすること(ないし、条文として追認の余地を設けること)が相手方にとってもメリットであったのに対し、民法118条の場面では、単独行為の効力を有効とすることが必ずしも、相手方のメリットにはならないわけです。

注釈民法による解説

上記の点に関し、注釈民法(初版 株式会社有斐閣 編者於保不二雄)における118条の解説(第208ページ)を確認しました。ここには次のような記載があります。

「契約の場合と単独行為とでその取扱を区別したのは、契約においては、本人の追認さえあれば、それと関係のある当事者全部の意図を満足させることになり、また、本人の追認がないときは、無権代理人に重い責任を負担せしめることが適当であるのに対して、単独行為においては、一方的意思によって本人の利益を偏重して他人を不安定な状態におくことになるとともに、無権代理人の責任を認めることは不当な結果がとなることがある・・・。」

上記私の説明(本人と相手方との利害調整)だけでは不足でしたね。

この注釈民法解説によると、民法118条は、本人・相手方間の利害調整のほか、相手方と無権代理行為を行った者との間の利害調整も念頭におく規定のようです。

民法118条の意味

上記のように、相手方のある単独行為がなされた場面において、無条件に、民法113条1項を準用して追認権ないし追認拒絶のイニシアティブを本人に認めるのは、本人有利に偏りすぎているきらいがありますし、相手方の地位を不安定にします。

そこで、民法118条は、相手方の保護より本人保護が優先されても仕方がない、という場面においてのみ、民法113条以下を準用し、本人に追認ないし追認拒絶の選択のイニシアティブを有する場面を制限しました。

その場面というのが、次の①,②の場面です。

① 相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し

② 又はその代理権を争わなかったとき