今回のテーマは、不動産の時効取得と対抗要件(登記)です。

この問題は、民法177条に関する重要な論点を含んでいます。判例の結論・理屈はしっかり押さえておきたいところ。

以下、簡単に177条の説明をしたうえで、不動産の時効取得に関し、いかなる場合に対抗関係が生じるのか、確認していきます。

民法177条が機能する場面

民法177条は、物権変動を同条の第三者に主張するには、登記を備えることが必要と定めています。

ここでいう第三者というのは、「当事者及びその包括承継人以外のもので、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者」を指します。

たとえば、不動産所有権がAさんからBさんに移転した場合、BさんはAさんに対しては、登記なく、その物権変動を主張できます。AさんBさんは不動産所有に関し、前主・後主の関係に立つ当事者であって、AさんはBさんにとって第三者にはあたらないからです。

他方で、AさんがBさん及びCさんに不動産を二重に譲渡したという場面においてBさんが所有権の取得をCさんに主張するには、登記が必要です。

Cさんは、Bさんにとって、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する「第三者」に該当するからです。

また、CさんにとってのBさんも同様で、BさんはCさんとの関係では同条の「第三者」に該当します。

したがって、CさんがBさんに所有権の取得を主張するには、登記を備えることが必要となります。

民法177条の基本を解説した記事です。「対抗できない」の意味や「第三者」論などを解説しています。

時効取得と民法177条

以上を前提に、時効取得の場面を見ていきましょう。

問題となるのは、Aさんの所有地をBさんが時効取得したが、他方でAさんがCさんに所有権を移転したというケースです。

所有権を時効取得したBさんと、Aさんから所有権の移転を受けたCさんが、対抗関係に立つか、Bさんから見れば、Cさんが、民法177条の第三者に該当するかが問題となります。

時効完成前の第三者について

まず、Bさんの時効完成前にAさんがCさんに不動産所有権を移転していた、という場面を見てみましょう。

ここでは、時効完成前に、原所有者から所有権などの移転を受けた者が民法第177条の定める第三者に当たるか否かが問題となります。

この場合、時効完成前に、原所有者からすでに所有権が移転していた場合、時効完成時において権利を喪失するのは、原所有者から所有権の移転を受けていた者です。

上記に例でいえば、時効完成時点でCが不動産を所有していたところ、その不動産につき、Bさんが時効取得した、という関係に立ちます。

そうすると、原所有者から新たに所有権を取得した者と時効取得者は、「当事者」(いわば前主・後主の関係)といえます。

そのため、この場合、時効完成前に権利を取得していた者は、時効取得者との関係で、民法177条の第三者には該当しません。

この点につき、最判昭和46年11月5日判決は、次のように述べています。なお、ここでは、上告人が時効取得者、被上告人が取消前の第三者を指します。

「時効完成当時の本件不動産の所有者である被上告人は物権変動の当事者であるから、上告人は被上告人に対しその登記なくして本件不動産の時効取得を対抗することができるこというまでもない」

時効完成後の第三者との関係

時効完成前に現れた第三者と時効取得者とが対抗関係に立たないことは上記の通りです。

では、時効完成後の第三者と時効取得者はどうでしょうか。

たとえば、BがA所有の不動産を時効取得したところ、Aその後、不動産をCに譲渡してしまったような場合です。

判例の立場

この点につき、判例は、時効完成後の第三者と時効取得者とは対抗関係に立つとしています最高裁昭和33年8月28日判決、大審院大正14年7月8日判決などです。

「取得時効による不動産の所有権の取得についても、登記なくしては、時効完成後当該不動産につき旧所有者から所有権を取得し登記を経た第三者に対して、その善意たると否とを問わず、時効による所有権の取得を対抗し得ないと解するを相当とするから、所論は採るを得ない(大正一四年七月八日大審院判決、民集四巻四一二頁参照)。

この判決の考え方は、もともとの所有者から時効取得者への物権の変動と第三者への物権の変動をいわば二重譲渡類似の関係ととらえることで理解できます。

判例に対する批判

この最高裁の立場に対しては、これを批判的にとらえる学説も少なくありません。

最高裁の立場に対しては、たとえば次のような批判が考えられます。

・善意占有者よりも悪意占有者の方が、時効完成が遅れるため、悪意であるがゆえに保護される場合が生じ不当である

・時効完成後に直ちに登記をしないと保護されないというのは、善意占有者に酷である。

・時効取得は原始取得であるから、そもそも二重譲渡類似とはいいがたい。

これらの批判に対して、判例を擁護する立場は、いやいや、時効取得者が登記を怠っていたのだから、その不利益を被ってもしょうがないでしょ、という立論をしています。

私見~越境型について~

ここで私見ですが、私は判例の立場には反対です。

登記できたのに登記しなかったという場合は確かにしょうがないような気もしますが、時効取得の場面では、時効取得者が登記をすること自体期待できない、というケースもあると思うのです。

その例の一つが越境型の時効取得と呼ばれるケースです。以下、この部分は私見ですので、とりあえず判例だけ抑えればよい、という状況の方は読み飛ばされてください。

たとえば、自分の土地の隣地(他人の土地)の一部を、自分の登記済みの土地の一部と認識して時効期間が完成するまで占有を継続していたところ、当該他人がその土地を第三者に売ってしまったという場合を想定してください。

この越境型ついては、占有者は、そもそも越境部分につき、自分の登記済みの土地の一部と認識して占有を継続しています。

つまり、実際に登記の効力は及んでいないものの、占有者としては、登記はしたつもりでいるのです。

そうだとすれば、この占有者に「時効が完成したらその越境部分について登記せよ」というのは酷なように思います。

また、自分の土地の一部と認識して支配していた占有者の時効取得による物権変動と、当該土地の譲渡等を受けた者が二重譲渡類似の関係に立つ、と理解することにも、違和感があります。

むしろ、越境型については、対抗関係ではなく、いわば隣地所有関係を争う「当事者」間の紛争ととらえる方が自然ではないでしょうか。

学習という観点でいえば、まずは判例理論を抑えることが重要です。

ただ、時効取得には、①「売買で買ったと思った土地を占有していたら、実は売買は無効だった。ただ買主が売買から10年以上占有しているので、時効取得が完成する、」というようなケースもあれば、上記のような②「越境型」のケースもあるのだ、という程度に理解しておくことは、判例に対して、なぜ上記のような批判的な見解があるのか、という点の理解を深めてくれるはずです。

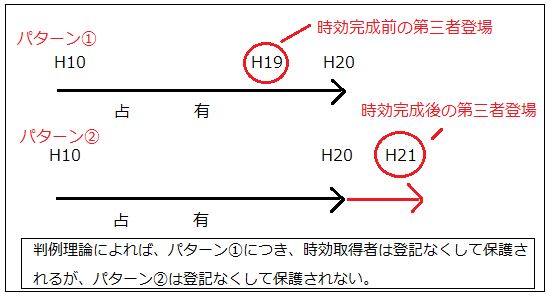

時効取得と背信的悪意者

判例理論に戻りましょう。判例理論によれば、時効完成前の第三者は登記なくして保護されるが、時効完成後の第三者は登記なくして第三者に対抗できない、というのが基本的な結論になります。

もっとも、この第三者は、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者でなければならず、いわゆる背信的悪意者はこの第三者には該当しません。

背信的悪意者ってなんだ?という方は、こちらの関連記事で解説していますので、ご確認いただけますと幸いです。

そして、時効完成後の第三者(上記パータン②)につき、学説からの批判を意識してか、判例は、背信的悪意における「悪意」の対象を限定し、時効取得者保護のためのハードル下げています

平成18年1月17日最高裁判決を見てみましょう。

同判決は、取得時効の成否については,その要件の充足の有無が容易に認識・判断することができないものであることにかんがみると,乙において,甲が取得時効の成立要件を充足していることをすべて具体的に認識していなくても、背信的悪意者と認められる場合がある。

いわゆる背信的悪意者論において、本来、悪意の対象は、本来「物権変動があった」という点です。

たとえば、二重譲渡の事案では、元々の権利者から、自分以外の者に対する所有権の移転があったという点が悪意の対象となります。

しかし、上記判例は、時効取得の場面においては、時効によって物権変動が生じたことにつき、悪意でなくても背信的悪意者に当たりうることがある、と述べているのです。

そして、上記判決は、次のように述べます。

甲が時効取得した不動産について、その取得時効完成後に乙が当該不動産の譲渡を受けて所有権移転登記を了した場合において、乙が、当該不動産の譲渡を受けた時点において、甲が多年にわたり当該不動産を占有している事実を認識しており、甲の登記の欠缺を主張することが信義に反するものと認められる事情が存在するときは、乙は背信的悪意者に当たるというべきである。

この判示に照らせば、「登記の欠缺を主張することが信義に反すると認められる事情」が存在することは必要であるが、悪意の対象は、「多年にわたる占有継続」で足りる、ということになります。

悪意の対象を「多年にわたる占有継続」とすることで、時効取得者側が行うべき立証の対象を限定している、と評価できます。

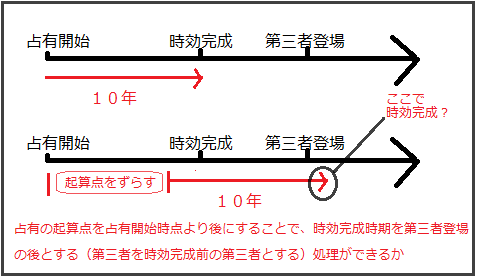

占有開始時期の任意選択の可否

最後に、占有開始時期の任意選択の可否について確認しておきます。

上記の通り、時効取得者は取消前の第三者との関係では、登記なくして対抗できる一方で、取消後の第三者に対しては、原則として登記なくして第三者には対抗できません。

この法理によれば、対第三者との関係では、時効完成の時期によって結論が大きく左右されることになります。

そこで、取消後の第三者に該当するというのを避けるため、別の角度から主張が現れます。時効の完成時期を後ろにずらしてしまえばいいんじゃないの?という見解です。

結論を述べればこの見解は、最高裁で排斥されました。昭和35年7月27日判決です。時効完成の前後で処理を分ける判例の立場からすれば、それはそうでしょうね、という結論です。

結論を述べればこの見解は、最高裁で排斥されました。昭和35年7月27日判決です。時効完成の前後で処理を分ける判例の立場からすれば、それはそうでしょうね、という結論です。

時効が完成しても、その登記がなければ、その後に登記を経由した第三者に対しては時効による権利の取得を対抗しえない(民法一七七条)のに反し、第三者のなした登記後に時効が完成した場合においてはその第三者に対しては、登記を経由しなくとも時効取得をもつてこれに対抗しうることとなると解すべきである。

しからば、結局取得時効完成の時期を定めるにあたっては、取得時効の基礎たる事実が法律に定めた時効期間以上に継続した場合においても、必らず時効の基礎たる事実の開始した時を起算点として時効完成の時期を決定すべきものであつて、取得時効を援用する者において任意にその起算点を選択し、時効完成の時期を或いは早め或いは遅らせることはできないものと解すべきである。

ところで、実体的には上記のように解されるとして、民事訴訟において、時効取得者は、占有の「開始」の時期を主張しなければならないものでしょうか。

民法において、占有の両端の主張・立証がなされた場合、その間の占有は継続するものと推定されます。要件事実としては、両端の占有の主張立証があれば足ります。

占有にかかる要件事実(原告を時効取得者とする場合)

・原告は、平成10年〇月〇日、土地を占有していた

・原告は、平成20年〇月〇日経過時、本件土地を占有していた

要件事実として、原告が、平成10年〇月〇日、占有を「開始した」との主張・立証までは要求されません。

そして、占有の「開始」がもっと前だという事実は、上記の要件事実における原告側の主張と両立します。

それゆえ、上記最高裁判決の下でも、占有の開始がもっと前だ、という事実は、被告側(第三者側の抗弁)にまわるのではないかと考えられます。

※本記事作成当時、考えがまとまっていない面もあります。将来勉強が進めば、考えを改めるかもしれません。